联动“乡村地名服务”与“红色地名文化传承”——如皋市挖掘“邦瑾路”背后的故事

来源: 南通市民政局 发布时间:2023-06-01 字体:[ 大 中 小 ]

如皋历史文化悠久,底蕴深厚。地处长江三角洲北翼,是江海平原最早成陆的地区,建县于东晋义熙七年(公元411年),是长江三角洲最早见诸史册的古邑、民国时期中华第一大县、中国首批对外开放的沿海城市,素有“江苏历史文化名城、中国花木盆景之都、世界长寿养生福地 ”的美誉。“如皋”“白蒲”入选2022年省级地名文化遗产名录。2023年,如皋市入选“深化乡村地名服务 点亮美好家园”省级试点。如皋还是著名的革命老区,有着辉煌的革命斗争历程和光荣的革命传统,是全国较早传播革命火种的红色地区,被誉为华东红色革命的摇篮。“红十四军纪念馆”入选2021年江苏省首批100个红色地名。

“深化乡村地名服务 点亮美好家园”试点工作开展以来,如皋市深入推进乡村部分道路命名上图和查漏补缺工作。5月,工作人员发现城北街道原邦瑾村(现属于柴湾社区)内“邦瑾路”并未落图。此后,工作人员迅速采集“邦瑾村”、“邦瑾路”有关资料,按照省厅培训后的采集上图方法,将叶邦瑾烈士相关资料作为“邦瑾路”地名词条“地名含义”录入,并历史化地名处理“邦瑾村”,同时将相关资料收入正在编印的《如皋市地名文化故事》。

图为“邦瑾路”标准路牌

图为“邦瑾路”

图为“邦瑾路”红色文化宣传纪念设施

图为南通市民政局二级调研员沈华调研如皋市“深化乡村地名服务 点亮美好家园”工作开展情况

延伸阅读:

(部分资料摘自江海巾帼说|叶邦瑾:黄海之滨刘胡兰式的英雄)

烈士叶邦瑾

叶邦瑾 (1925—1946),江苏如皋东乡掘港镇(今属如东县)人。1940年加入中国共产党。抗战胜利后,在新华社华中一分社当战地新闻记者。此后,参加土改工作团,担任如皋柴湾组组长、中共柴湾区区委委员。1946年8月,不幸被捕,英勇就义。华中一分社、《新华日报》、《江海导报》刊发纪念专文。

在如东高级中学的校史馆内,有一张特殊的国文试卷,卷面用繁体字书写,整洁工整,在回答“文艺家和常人有什么不同”时,答卷人说:“文艺作家有着常人没有的敏感,对于自然人生有着炯眼,一切进步的第一声往往由文艺作家喊出,然后由哲学家加以研究,政治家加以改革,终于造成实际的真相。”

这是黄海之滨刘胡兰式的英雄——叶邦瑾烈士,在14岁时对实现人生价值、担当社会进步责任的铿锵回答。

叶邦瑾出生在江苏如东掘港一个知识分子家庭,祖父是清末秀才,父母都是教师。她自幼天资聪慧,学业成绩名列前茅。1940年11月,新四军到达掘港,叶邦瑾经常跟新四军民运队的女同志接触,懂得了许多革命道理。年底,年仅15岁的她秘密宣誓加入了中国共产党。第二年春天,她就毅然参加了革命,到如东县的丰利一带参加民运工作,在农村访贫问苦,发动群众。1943年4月,担任丰西区委委员的叶邦瑾同广大军民一道投入反“清乡”斗争中,发动群众挺进岔河、马塘一线,屡次破拆敌人的竹篱笆。1944年春天,组织上调她到如皋城东区担任交通站站长,面对险恶的环境,年仅19岁的她没有退缩,挑起了交通站长的重担,以“三姑娘”的代号出色地完成了党交给的任务。

1946年内战爆发,华中一地委决定组织土改工作团,正在党校学习的她主动要求参加土改工作,毅然来到当时形势最为复杂的如皋柴湾镇三联村。面对叶邦瑾这位在如皋已颇有名气的革命“三姑娘”,敌人自然恨之入骨。国民党反动派的情报组长李德义扬言:“谁抓到叶邦瑾,赏黄豆十石;谁知情不报,就以通新四军格杀勿论!”

8月9日傍晚,叶邦瑾和胡义昌在“翻身组长”杨玉琴家开群众会,由于坏人告密,敌自卫队分三路扑来,形势十分危急,群众催促叶邦瑾赶快撤离,她坚决地说:“不,你们先走。”群众撤离以后,她想到新四军有位伤员在当地群众家养伤,又立即安排人员将伤员同志安全护送撤离。可等她撤离的时候,敌人已经包围上来,年仅21岁的叶邦瑾不幸被捕。

敌人把叶邦瑾作为政治要犯关押起来,对她抽鞭吊打,给她灌肠、坐老虎凳,用尽酷刑逼她说出中共活动情况,叶邦瑾就是一句:“不知道!”在这位铁骨铮铮的共产党人面前,敌人无计可施,最后只能以死来威胁。叶邦瑾轻蔑地回答:“剐杀由你,决不投降!”“我们共产党人多着呢,你们是抓不完,杀不绝的!”

1946年8月17日下午,受尽折磨的叶邦瑾被敌人押到如皋城东门刑场。在生命的最后一刻,她喊出了她这一生为之奋斗的信仰:“共产党万岁!”

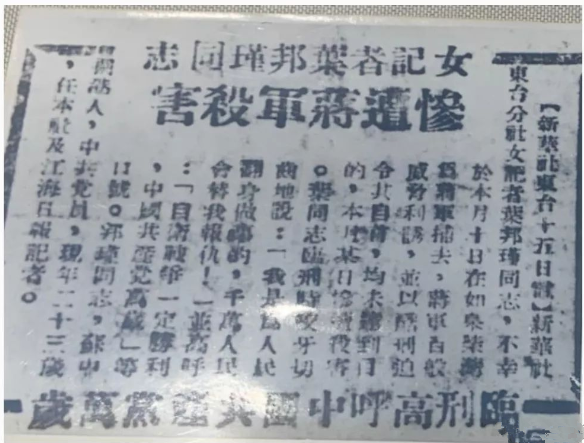

图为苏中解放区报纸上刊登的关于叶邦瑾牺牲的消息

叶邦瑾牺牲后,新华社延安总社全体同志撰写悼文刊登在延安《解放日报》上,并电发各解放区。《新华日报》、《江海导报》等报刊,纷纷刊发唁电与悼念文章。当时,杰出的新闻记者、新闻家范长江特地给叶邦瑾的亲属发了唁电,新华社还发了消息,题为《女记者叶邦瑾同志惨遭蒋军杀害》。人们还将她的事迹编成戏剧演出。如皋人民为了纪念这位刘胡兰式的英雄,把三联村改为“邦瑾村”。